por Kerry Bolton

Tradução por Victor Cavalcanti

A menos que um Estado-Nação tenha controle sobre seu próprio sistema bancário e financeiro, falar de soberania nacional, tanto por algum movimento ou pelo governo, é vazio. Ainda que o setor bancário seja algo evitado, hoje, por muitos movimentos e pensadores como se fosse algo fora do domínio de preocupação tanto pela Esquerda ou pela Direita. De fato, a Esquerda raramente tocou no assunto, e continua a se recusar a fazê-lo, se contentando com os slogans banais sobre tributação e nacionalização de propriedade. Como o movimento socialista têm mostrado, nacionalização significa pouco e, frequentemente, nada no que diz respeito a garantir soberania financeira e, consequentemente, política. Frequentemente, um chamado “banco estatal”, como o Banco da Reserva da Nova Zelândia ou o Banco da Inglaterra, e muitos outros, dão a aparência de soberania financeira. Na realidade, não significam nada disso. Um banco estatal, como esses que são comuns, há muito tempo, nas sociais-democracias, meramente servem como meios pelos quais o Estado pede emprestado do setor privado e normalmente de setores financeiros internacionais.

Durante a Grande Depressão, bancos centrais eram promovidos como uma panaceia para os altos e baixos e para assegurar estabilidade econômica e financeira. Enquanto Paul Warburg, da dinastia bancária internacional Warburg, tinha previamente redigido a conta para o Banco da Reserva Federal dos EUA – e este era promovido como um “banco estatal” –, no começo da década de 1930, Otto Niemeyer do Banco da Inglaterra, percorria o Império Inglês promovendo a ideia de bancos estatais, como o Banco da Inglaterra. Estes seriam baseados em obrigacionistas privados. Na Nova Zelândia, o Banco da Reserva foi criado em 1933. Esse banco, como todos os bancos centrais do tipo, contudo, meramente serviu como um meio estatal de emprestar de fontes privadas. Historiador de Harvard e Georgetown, o Dr. Caroll Quigley, próximo de círculos governamentais, afirmou que o propósito desses bancos era “formar um sistema financeiro único em uma escala internacional, que manipulasse a quantidade e circulação de dinheiro, de tal forma que eles fossem capazes de influenciar, se não controlar, os governos de um lado e as indústrias de outro."(1)

O parlamentar Louis T. McFadden, que por dez anos serviu como Presidente do Comitê Parlamentar do Banco e da Moeda dos Estados Unidos, e foi também um banqueiro, expôs a natureza do Sistema de Reserva Federal e as operações do sistema internacional de débito e finanças em discursos no Congresso Americano. Em 1932, McFadden afirmou na Câmara, sobre Banco da Reserva Federal:

"Essa instituição maligna tem empobrecido e arruinado o povo dos Estados Unidos, têm levado a si mesma à falência, e praticamente levou à falência o nosso Governo. Ela fez isso através dos defeitos da lei sob a qual opera, através da má administração desta lei pela Reserva e através das práticas corruptas dos abutres endinheirados que a controlam. Algumas pessoas pensam que os Bancos da Reserva Federal são instituições governamentais dos Estados Unidos. Eles são monopólios privados, que predam o povo dos Estados Unidos para seus próprios benefícios e seus clientes estrangeiros; vigaristas e especuladores estrangeiros domésticos; e credores predatórios e ricos".(2)

Experiência da Nova Zelândia

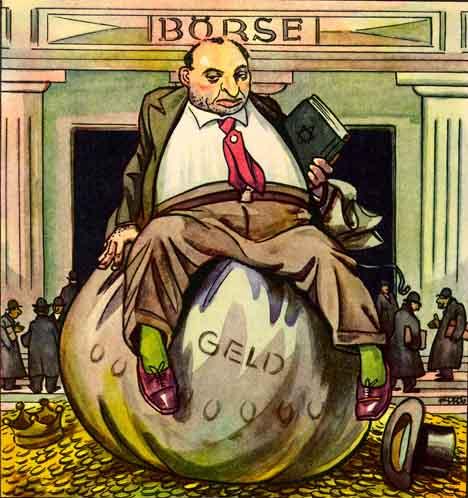

Em 1936, O Governo Trabalhista da Nova Zelândia nacionalizou o Banco da Reserva, comprou os obrigacionistas privados e fez do banco um instrumento da política estatal. Como mencionado, a nacionalização, por si mesma, contudo, significa pouca coisa ou nada, se tal “banco estatal” meramente age como meio para emprestar crédito criado privadamente, e, portanto, meramente escora a dívida acumulada no sistema bancário internacional. O Primeiro Governo Trabalhista da Nova Zelândia foi eleito principalmente por causa da questão bancária. Ao contrário de hoje, as massas do povo entendiam as questões bancárias e financeiras muito mais profundamente do que nossos acadêmicos e economistas atuais. A Grande Depressão deu ímpeto para uma demanda mundial pela reforma bancária, antes da qual homens práticos como C. H. Douglas, na Inglaterra, que formulou a teoria do Crédito Social e ainda antes dele, o inventor Arthur Kitson; Gottfried Feder na Alemanha, que fez uma campanha pela “ruptura da escravidão dos juros”(3) e Silvio Gessell na Áustria, desenvolveram suas ideias sobre reforma bancária, as quais foram largamente aceitas.

O Governo Trabalhista da Nova Zelândia esteve entre os mais bem sucedidos em suas reformas bancárias, principalmente graças ao icônico político Trabalhista John A. Lee, um veterano de guerra de um braço só, que estava determinado a manter as promessas do Partido Trabalhista, apesar das tentativas de comprometê-las feitas por fabianos ortodoxos como o Ministro da Finança, Walter Nash. Desde 1933, após a Conferência do Partido Trabalhista, o partido adotou uma polícia pelo total e completo controle das “máquinas financeiras da nação”. Lee apontou que em outros países (Inglaterra e Austrália) onde o Trabalhismo tinha assumido o poder, eles recusaram-se a tomar tais medidas no que diz respeito às máquinas financeiras, e suas políticas ao lidar com a Depressão não deram em nada (4). Nos nove pontos sobre finança que saíram da Conferência do Partido em 1933, a primeira demandava “imediato controle pelo Estado de todo o sistema bancário. O Estado deve ter exclusiva autoridade na questão de crédito e circulação”. A questão de crédito seria baseada nas necessidades produtivas do país (5).

A função do Banco estabelecida na Seção 1 da Lei do Banco da Reserva era “regular e controlar o crédito e a moeda na Nova Zelândia” para o “bem estar econômico e social da Nova Zelândia”. O Banco assinaria embaixo de qualquer empréstimo que o Governo desejasse fazer, e o Tesouro tinha o poder de emprestar do Banco da Reserva o montante completo da renda estimada para o ano. O Banco também tinha o completo controle sobre a posse do câmbio da libra esterlina, o que Lee explicou como sendo de “vital importância” para controlar o “movimento internacional de capital financeiro gangster que pode ocorrer em tempos de emergência política” e pode “prejudicar o crédito externo de um país”. A subseção 3, cláusula 18 da Lei deu ao Governo autoridade sobre as operações dos bancos comerciais e eles respondiam ao Estado (6).

O sucesso da Nova Zelândia foi mais evidente e durou mais tempo na criação do crédito estatal do Banco da Reserva, emitido com 1% de juro, para o financiamento do programa estatal de habitação. Este programa não apenas proveu casas bem-construídas em seções de um quarto de acre com alugueis baixos, onde era habitual para as famílias plantarem suas próprias hortas e frequentemente criarem aves domésticas, como também a construção e o spin-off do programa proveu trabalho para 75% dos desempregados da Nova Zelândia. Uma injeção massiva de crédito estatal na economia significou que não havia dívida acumulada pelo Estado ou pelo povo, e que foi feito, além disso, sem causar inflação.

O Banco da Reserva também emitiu crédito estatal com baixos juros para a indústria de laticínios, e os lucros feitos pelo Estado nestes avanços foram relocados para um Fundo Consolidado voltado para a agricultura (7).

Em um documento do Governo, “Habitação Estatal na Nova Zelândia”, o projeto era explicado como se segue:

"Crédito do Banco da Reserva: para financiar suas propostas, o Governo adotou o método um pouco incomum de usar crédito do Banco da Reserva, reconhecendo, portanto, que o fator mais importante em custos de habitação é o preço do dinheiro – o juro é a porção mais pesada de um aluguel comum. O recém-criado Departamento (Ministério das Obras) foi, portanto, capaz de obter o uso dos fundos à menor taxa possível de juro, a taxa sendo de 1% para os primeiros 10 milhões de libras avançados, e um por cento e meio em próximos avanços. As somas avançadas pelo Banco da Reserva não foram registradas ou assinadas por outras instituições financeiras. Essa ação moldou a intenção do Governo de demonstrar que é possível para o Estado usar o crédito do país para beneficiar o próprio país. Essa medida pioneira pelo Governo Trabalhista, financiar um largo projeto estatal inteiramente com crédito estatal, foi bem sucedida sem ser acompanhada por inflação ou qualquer outro efeito colateral contrário nos quais os economistas ortodoxos insistiriam que aconteceria". (8)

A Nova Zelândia não foi a primeira nem a última nação a inaugurar um sistema bancário soberano, embora tenha durado pouco. Em Alberta, Canadá, ao mesmo tempo, um partido de Crédito Social foi eleito, e apesar de ter sido barrado em toda ocasião pelas Cortes, emitiu “Certificados de Prosperidade” (9). Antes disso, um esquema parecido foi tentado na pequena cidade de Woergle, na Áustria, e ao fazer isso, essa comunidade se livrou da miséria, mas então foi obrigado pelo Governo a descontinuar seus planos e foi jogada de volta à miséria(10). Durante a década de 1930, comunidades nos EUA arquitetaram seus próprios esquemas. Embora não seja politicamente ou academicamente conveniente dizer isso, mas a Alemanha, Itália e Japão, todos eles, conseguiram superar a Depressão ao trazer o sistema bancário sob o controle do Estado e emitindo crédito estatal para obras públicas. Eles fizeram em larga escala o que a Nova Zelândia fez em uma escala limitada (11).

O milagre que foi a Argentina de Perón foi atingido, em medida significante, pelo entendimento peronista de que a soberania nacional não pode ser atingida sem soberania econômica. Isso é, por sua vez, um pré-requisito primário para o objetivo peronista de justiça social como o fator unificante para qualquer nação genuína. Perón afirmou, “no sistema capitalista, a moeda é um fim e não um meio, e seu valor absoluto a tudo subordina, incluindo o homem”(12). O Dr. Arturo Sampay, projetista da constituição peronista de 1949, um acadêmico legal e internacionalmente aclamado, sucintamente explicou, após a destituição de Perón:

"A maneira moderna com a qual um país desenvolve a economia não é mais através anexação pura e simples de território, como era o método durante os séculos dezoito e dezenove, mas através do manejo do seu próprio crédito e moeda. De fato, o desenvolvimento de um país é através da política de investimento. Quem quer que dê as ordens sobre crédito e sobre expansão ou contração do fornecimento de dinheiro, controla o desenvolvimento do país (13)".

O assessor econômico de Perón, Arturo Jauretche, deu um relato detalhado sobre a importância do crédito estatal, incluindo sua relação com a soberania nacional, dizendo que a nacionalização bancária é “fundamental para implementação de uma política nacional”.

Quem administra o crédito controla mais do que apenas a emissão da moeda. Ao controlar o crédito, o comércio de exportação e importação também é controlado. O controle do crédito pode encorajar certas formas de produção e enfraquecer outras; determinar o que deve ser produzido e o que não deve, o que pode e o que não pode chegar aos mercados, e consequentemente as vendas e o consumo também é controlado (14).

Jauretche explicou com exatidão o caráter orgânico do crédito, como sendo nada mais do que um meio para a troca, um método conveniente de permutação de bens e serviços:

"O segredo da prosperidade ou do declínio, desenvolvimento ou atraso, está nos bancos. As leis e organizações empresariais são apenas a anatomia da sociedade econômica. Mas o dinheiro é a fisiologia do comércio de uma sociedade. O dinheiro é o sangue circulando por dentro, e o preço do dinheiro, sua abundância ou escassez, é determinada pelo sistema bancário (15)".

Contudo, crédito e moeda têm se tornado comodidades em si mesmas, compradas e vendidas com lucro (usura). Sem o entendimento desta premissa, todo o resto é loucura em termos de política, economia e até arte e moralidade. A questão é a subordinação do papel do dinheiro; quase literalmente como destronar o culto a Mammon.

Jauretche também explicou como bancos criam crédito quando afirmou, “Bancos criam dinheiro através de crédito, porque o crédito é convertido de depósitos múltiplas vezes, e a abundância ou escassez de dinheiro sólido em circulação é uma reflexão do número de vezes que um banco multiplica sua capacidade de empréstimo”. Isso é chamado de “banco da reserva fracional” e têm sido o método de criação de crédito por séculos, permitindo bancos privados criarem crédito que só é suportado por uma fração do montante das reservas reais que os bancos têm em mãos. Sempre que um depósito é feito por um cliente do banco, o banco é capaz de criar e emprestar crédito muito mais vezes do que o montante depositado. O banco, então, taxa juros (usura) naquele crédito. Portanto, o devedor deve pagar com riqueza real – criado pelo seu próprio trabalho –, não apenas o valor do empréstimo que foi criado, do nada, por um registro em um livro de contas (ou um computador), mas também o juro adicionado. É assim que o sistema internacional bancário funciona. Quando uma nação se torna tão endividada que não pode mais manter o pagamento de juros em empréstimos, ela deve ou cancelar os demais empréstimos para pagar empréstimos passados, ou deve começar a vender bens estatais e recursos, em um processo que é frequentemente chamado de “privatização”, e adotar “medidas de austeridade”, que causam desarticulação social, estagnação econômica e pode ser um meio pelo qual a finança internacional derruba governos inconvenientes através de “revoluções espontâneas” bem planejadas e financiadas. Nós vimos isso acontecer por muitas décadas por todo o mundo ocidental, e desde a implosão do bloco soviético, nos antigos estados soviéticos. O resultado é a “globalização” e a concentração crescente de riqueza por oligarcas e plutocratas. Esses estados que resistam ao processo são frequentemente bombardeados até a submissão, e seus chefes de estado são demonizados, presos ou linchados em nome da “democracia” e dos “direitos humanos”.

O professor Carroll Quigley explicou também o mecanismo de criação de crédito e seu desenvolvimento histórico:

"Cedo ficou claro que o ouro precisa estar em mãos apenas para uma fração dos certificados para poder ser apresentado como pagamento... Em efeito, a criação de crédito em papel maior do que a reserva disponível significa que os banqueiros estavam criando dinheiro do nada. A mesma coisa poderia ser feita de outra forma. Os banqueiros descobriram que remessas e cheques sacados sobre depósitos por depositantes e transferidos para uma terceira pessoa frequentemente não eram convertidos em dinheiro pelos últimos, mas eram depositados em suas próprias contas. De acordo com isso, foi necessário aos banqueiros ter em mãos em dinheiro real não mais do que uma fração dos depósitos que provavelmente seriam sacados e convertidos em dinheiro, o resto poderia ser usado para empréstimos, e se esses empréstimos eram feitos ao criar uma conta (para depositar) para o mutuário, que, por sua vez, sacaria cheques dela ao invés de retirar dinheiro, esses depósitos ou empréstimos criados também poderiam ser cobertos adequadamente ao manter a reserva a apenas uma fração do seu valor. Esses depósitos criados também eram uma criação de dinheiro a partir do nada... William Patterson, contudo, ao obter a Carta Régia do Banco da Inglaterra em 1694, disse: 'o banco tem o lucro sobre o juro de todo o dinheiro que ele mesmo cria a partir do nada'". (16)

Perón conta que em 1946 uma delegação do Fundo Monetário Internacional estava pronta para visita-lo quando ele foi eleito. A sua rejeição à filiação da Argentina ao FMI também estava pronta. Ele afirmou, entre os motivos:

"Para nós, o valor da nossa moeda estava fixada no país, e nós estávamos estabelecendo taxas de acordo com nossas necessidades e conveniências. Para o câmbio internacional nós recorremos à troca e, assim, a nossa moeda real foram as nossas mercadorias. A realidade permanente das manobras monetárias internacionais de todos os tipos, nas quais o sistema insidioso foi criado, não nos deram qualquer outra saída caso não quiséssemos ser roubados com impunidade". (17)

Mammon versus Cultura

Ezra Pound, e o poeta neozelandês Rex Fairburn, ambos se tornaram interessados em Crédito Social mais ou menos ao mesmo tempo e pelas mesmas razões. Como Perón, Sampay e Jauretche em sua rebelião contra a plutocracia após a Segunda Guerra Mundial, os dois poetas perceberam que a questão do desenvolvimento maior do homem, que quer dizer, sua cultura, está impactada pelo materialismo, representado pelo papel do dinheiro. Oswald Spengler apontou, no resultado da Primeira Guerra, que a Civilização Ocidental estava em declínio há séculos, e que a guerra trouxe a questão ao ponto da crise. Ele viu a plutocracia reinando por trás da social-democracia. Olhando para os ciclos análogos de civilizações anteriores, Spengler afirmou que o dinheiro reina durante épocas de decadência, antes de uma reação que supere a plutocracia(18).

Esta destruição do dinheiro era chamada de “Socialismo” por Spengler, um conservador, enquanto todo pensamento que colocava o dinheiro no centro era tratado por ele como capitalista, incluindo o comunismo, que não visa transcender o pensamento monetário, mas expropria-lo. Desta maneira, nós devemos entender como os poetas Pound e Fairburn viram uma terceira via que poderia superar o reino do dinheiro e retornar a um estado-cultura. Pound se voltou para o “Fascismo” porque ele pensou que tal militância era precisa para derrubar a plutocracia. Fairburn considerou o Crédito Social como suficiente. Na Inglaterra, o Crédito Social surgiu de uma forma militante com os Camisas Verdes, dos quais as formações paramilitares, comícios, marchas e arremessos de tijolos pintados de verde em janelas de bancos, viram um lugar além do Partido Comunista e dos Camisas Negras de Mosley.

O papel do dinheiro na Decadência Cultural

Contudo, antes de Spengler, existiu a Lei da Civilização e da Decadência, de Brooks Adams, agora pouco conhecida, a qual Ezra Pound recomentou como essencial para entender as causas do declínio e da destruição da cultura. Adams pode ser lido proveitosamente junto com Spengler. Adams esboça a força enervante do dinheiro na estética e moralidade de uma Civilização. Adams defendia que “o comércio é antagonista à imaginação”. Onde um estado é comercialmente baseado, como são a maioria dos estados do mundo atualmente, a estética estagna. Consequentemente, a grande era Gótica que sintetiza o florescer da Civilização Ocidental (que Spengler chamou de época da “Primavera”) não se desenvolveu nas cidades-estados de Veneza, Genoa ou Florença, “nem qualquer escola pura de arquitetura prosperou na atmosfera mercantil”(19). Os efeitos enervantes, causados pela energia gasta em atividades mercantis são explicados em termos que se encaixam bem com as conclusões de Spengler sobre o papel do pensamento-monetário no ciclo-final de uma Civilização. Adams escreve:

"Sempre que uma raça é tão ricamente dotada com o material energético que não gasta toda a sua energia com a luta diária da vida, o excesso pode ser armazenado em forma de riqueza; e esse estoque de energia armazenada talvez seja transferida de comunidade para comunidade, talvez por conquista, ou por superioridade na competição econômica. Por maior que seja o estoque de energia acumulada por conquista, uma raça deve, cedo ou tarde, alcançar o limite de sua energia bélica, quando entra na fase de competição econômica".

Mas, como o organismo econômico difere radicalmente do emocional e bélico, o efeito da competição econômica têm sido, talvez invariavelmente, dissipar a energia acumulada pela guerra.

Quando a energia excedente foi acumulada em tal ponto de superar a energia produtiva, ela se torna a força social controladora. Daí em diante, o capital é autocrata, e a energia se concentra nos organismos melhor equipados para dar expressão ao poder do capital. Neste último estado de consolidação o intelecto econômico, e, talvez, científico, é propagado, enquanto a imaginação se esvai, e os tipos artísticos, emocionais e bélicos de humanidade decaem. Quando a celeridade social foi atingida em tal ponto que o desperdício de material energético é tão grande que os estoques imaginativos e bélicos falham em reproduzir-se, a competição intensa aparece para gerar dois tipos econômicos extremos – o usurário em seu aspecto mais formidável e o camponês, do qual o sistema nervoso é mais bem adaptado para prosperar em nutrição escassa. Por fim, um ponto deve ser atingido quando a pressão não pode ir mais além, e então, talvez, um dos dois resultados se segue: um período estacionário talvez sobrevenha, o que talvez dure até que seja acabado pela guerra, pela exaustão ou pelos dois combinados, o que parece ter sido o caso do Império Romano Oriental; ou, como aconteceu com o Ocidental, a desintegração pode se estabelecer, a população civilizado talvez pereça, e uma reversão pode tomar lugar em uma forma primitiva de organismo.

A evidência, contudo, parece apontar para a conclusão de que, quando uma sociedade muito centralizada se desintegra, sob a pressão da competição econômica, é porque a energia da raça foi esgotada. Consequentemente, os sobreviventes de tal comunidade faltam com o poder necessário para uma concentração renovada, e devem provavelmente permanecer inertes até que sejam supridos com material energético fresco pela infusão de sangue barbárico(20).

Onde um povo falha em ser revigorado com “sangue barbárico”, e continua estagnado, eles são o que Spengler chamou de Fellaheen, não mais dentro do escopo da história, inerte de século a século, a massa campesina e urbana habitando dentro das sombras da ruína do que foram, antes, grandes monumentos. Ezra Pound e Fairburn perceberam que, da perspectiva estética, existe mais a ser contribuído para a questão econômica do que da economia ou política por si mesmas. T. S. Elliot também defendeu a reforma econômica, como também o fez Hilaire Belloc e G. K. Chesterton, enquanto outros esteticistas, como W. B. Yeats e D. H. Lawrence, que se rebeleram contra a ignorância dos tempos, o fizeram sem perceber os fatores econômicos envolvidos. Fairburn e Pound sabiam exatamente quais processos estavam em jogo na corrosão do organismo cultural.

O “Com Usura” (Canto XLV) de Pound, reflete lucidamente a maneira pela qual a primazia do dinheiro, como mostrado por Spengler e Adams, intervém na cultura de uma sociedade, agindo como um contágio do organismo social, no trabalho, ofício, arte, religião e tudo o mais associado com a Alta Cultura:

Com usura, nenhum quadro é feito para durar e viver conosco,

mas é feito para vender, e vender rápido...

Quem lavra a pedra é afastado da pedra

O tecelão é afastado do tear...

COM USURA

A lã não chega ao mercado

A ovelha não dá lucro com usura...

A usura enferrujou o cinzel

Enferrujou a arte e o artesão...(21)

Pound afirmou sucintamente em uma seção de três sentenças sobre Kulturmorphologie em um panfleto escrito em Roma em 1942: “Para repetir: um especialista, olhando para uma pintura (de Memmi Goya, ou qualquer outro) deveria ser capaz de determinar o nível de tolerância de usura na sociedade na qual ela foi pintada”(22).

Fairburn escreveu um poema sobre temas muito similares aos “Com Usura” de Pound, mas inteiramente independentemente, em seu “Dominion”:

"A casa dos governantes, guardada por eunucos, e sobre o arco do portão essas palavras gravadas: AQUELE QUE CONTESTA OS USURÁRIOS PÕE EM RISCO O ESTADO".

Dentro dos portões, o séquito do mal, os instrumentos dos governantes: crostas retiradas dos corpos dos capitães escravizados bem-pagos e cabos do exército do privilégio partindo o pão da tirania, vestindo a farda da extorsão; e aqueles que mantêm os registros do declínio, estaticistas e arquivistas, virando as páginas com mãos frias, computando a nossa ruína em algemas perfumadas. Para os escravizados, o trabalho árduo; o dever e adoração do deus-esmeril; a apoteose dos meios, a profanação dos fins; a degradação da hoste dos vivos; a celebração de uma missa negra que projeta a sombra de uma missa vermelha.

Essa é a nossa cidade de papel, construída no solo da dívida, mantida contra todos os ventos pelo peso-de-papel da dívida. As multidões passam lentamente, ou param e observam, e aqui e ali, com olhos lentos, o ócio está aglomerado nas bocas das lojas de gramofone em um retumbar de música que enche o ar amarrotado com flores de papel e aromas artificiais e paixões sem dores em um paraíso de amor imaginário(23).

O Desafio dos Tempos: destruir Mammon

Com os EUA, cuja fundação começa com Puritanismo, um edifício foi construído que combinava messianismo com o conceito de lucro como Divino. A cultura da América foi distorcida como consequência, e hoje está no fundo da depravação, como uma epidemia global proclamadas como tal por fanáticos neoconservadores, como o Tenente-Coronel Ralph Peter, e promovida pelo Departamento de Estado dos EUA em aliança com uma miríade de ONGs ao redor do mundo (24). Pretendem que o mundo inteiro seja recriado nesta imagem, no “solo da dívida e aromas artificiais”, como Fairburn coloca.

O Sr. E. Fyodorov, do grupo parlamentar russo “Nossa Soberania”, e o Movimento da Liberação Nacional, aludiram à necessidade de nacionalizar o Banco Central da Rússia, o qual, ele declara, não responde ao presidente ou ao Estado. Ele afirma que “a maioria dos problemas” da Rússia estão relacionados com o Banco Central, baseado em uma constituição que foi esboçada por conselheiro dos EUA, permitindo influência externa política e econômica (25). Fyodorov expressou um discernimento raro ao dizer que “a maioria dos problemas” se centraliza ao redor do sistema bancário. Isso se aplica não somente à Rússia, mas também para a maioria do mundo, desde que o mesmo sistema opera globalmente. O banco central estatal da Nova Zelândia foi pelo mesmo caminho de ser separado do parlamento. Portanto, mais do que “nacionalização” é preciso. O Banco da Reserva da Nova Zelândia permaneceu nacionalizado por oito anos. Foi apenas separado do parlamento sob a Lei do Banco da Reserva em 1989. Até aquele tempo, existia para implementar a política econômica estatal. Contudo, como John A. Lee lamentou desde o começo, este banco nacionalizado nunca libertou a Nova Zelândia da finança internacional, apesar da emissão de crédito estatal para alguns projetos públicos. As intenções foram comprometidas pelo partido que nacionalizou o banco.

Até que chegue o momento em que um estado tenha lideres de vigor que vão quebrar as amarras da finança internacional e seus tentáculos infiltradores, faz pouca ou nenhuma diferença se um banco é nacionalizado ou privatizado. Também até que chegue este momento, qualquer discussão sobre soberania nacional real é nada mais do que retórica. Uma vez que o banco central russo é nacionalizado, a próxima tarefa é assegurar que o Estado russo assuma a prerrogativa e a tarefa de criar e emitir o seu próprio crédito.

______________________________________

(1) - C. Quigley, Tragedy and Hope, New York, Macmillan Co., 1996, p. 51.

(2) - Louis T. McFadden, United States Congressional Record, United States Government Printing Office, Washington, DC, 10 June 1932, p. 12595

(3) - G. Feder, “Manifesto for the Breaking of the Bondage of Interest”, Munich 1917. Mesmo ano em que Douglas formulou Crédito Social. Feder afirmou que “dinheiro não é e não deve ser nada além de um câmbio em troca de trabalho”.

(4) - John A. Lee, Money Power for the People: A Policy for the Future Suggested, Lee, Auckland, 1937), p.2.

(5) - Ibid., p.3

(6) - Ibid., pp. 6-7.

(7) - Lee, 1937, p.8.

(8) - C. Firth and G. Wilson, “State Housing in New Zealand”, Ministry of Works, Government Printing Office, Wellington, 1949.

(9) - K. R. Bolton, The Banking Swindle, London, 2014, p.10.

(10) - Bolton, ibid., pp. 84-86

(11) - Bolton, ibid., pp. 103-117.

(12) - Juan Peron, “Banking and Credit”, Buenos Aires, ca. 1951.

(13) - Sampay citado por Bolton, Peron and Peronism, London, 2014, p.

(14) - Arturo Jauretche, “On the Nationalisation of Banks”, 9 February 1960.

(15) - Jauretche, ibid.

(16) - Carroll Quigley, Tragedy and Hope, Macmillan Co., New York, 1966, p. 48.

(17) - Juan Peron, “Argentina and the International Monetary Fund”. Cited in Bolton, Peron and Peronism. A maneira pela qual os EUA minou a economia da Argentina e bloqueou as exportações da Argentina para a Europa é explicado neste livro do escritor, Peron and Peronism.

(18) - Oswald Spengler, The Decline of the West, George Allen & Unwin, London, 1971, Vol. II, Chapter XIII, “The Form-World of Economic Life”.

(19) - Brooks Adams, The Law of Civilization and Decay, Macmillan, London, 1896, vi. http://www.archive.org/details/lawcivilization00adamgoog

(20) - Brooks Adams, x.

(21) - E. Pound, Ezra Pound: Selected Poems 1908-1959 (London: Faber & Faber, 1975), “Canto XLV: With Usura”, pp. 147-148.

(22) - Ezra Pound (1942) A Visiting Card, Peter Russell, London, 1952, p.25.

(23) - A. R. D. Fairburn, (1938) “Dominion” I and IX, http://www.nzepc.auckland.ac.nz/authors/fairburn/dominionfull.asp

(24) - K. R. Bolton, Revolution from Above, Arkots. 2011.

(25) - E. Fyodorov, “The National Liberation Movement in Russia Today”, Journal of Eurasian Affairs, Vol. 2, no. 1, 2014, p.18.